#기은자 #은자에부쳐 #寄隱者 #시견오

寄隱者 _ 施肩吾

路絕空林無處問 노절공림 무처문

幽奇山水不知名 유기산수 부지명

松門拾得一片屐 송문습득 일편극

知是高人向此行 지시고인 향차행

칠언절구 측기식 기구(起句)는 [(측)측(평)평 (측)측평]이다. ( ) 친 곳은 반드시 그것을 지키지 않아도 되는 글자이다. 그런데 당나라 시인 시견오(施肩吾)의 시 「기은자(寄隱者)」는 기구가 [측측평평 평측측]이니 평측과 압운에 어긋난다. 칠언절구는 1·2·4구 끝의 운이 맞아야 한다.

운자인 問(문), 名(명), 行(행) 가운데 名과 行은 평성으로서 같은 운인데, 問은 거성(측성)으로서 다른 글자와 운이 맞지 않는다.

옛 한시에 隱者(은자), 訪隱者(방은자), 尋隱者(심은자), 寄隱者(기은자) 따위의 말이 많이 나온다. 은자는 세상을 피해 숨어 사는 사람이다. 訪隱者는 ‘은자를 찾아서’, ‘은자를 방문하다’ 등의 뜻이고, 尋隱者 또한 訪隱者와 같은 뜻이며, 寄隱者는 ‘은자에 부쳐’라는 뜻이다.

은자에 부쳐 _ 시견오

길 끊긴 빈 숲에 물어볼 사람 없는데

깊고 기이한 산수 이름 모르겠네.

소나무 문 앞에서 나막신 한 조각 줍고서

고결한 사람 이 길로 갔음을 알겠네.

* 空林(공림)은 인적 없는 깊은 숲을 말한다.

* 松門拾得一片屐. 이 전구(轉句)가 조금 문제다. 松門(송문)을 문자 그대로 해석하면 ‘소나무 문’이다. 소나무로 만든 문 같지만, ‘소나무 아래의 사립문’으로 봐야 한다.

이것의 전거(典據)는 당나라 시인 가도(賈島)가 지은 것으로 알려진 「은자를 찾아가 만나지 못하고(尋隱者不遇, 심은자불우)」이다. 사실, 이 시는 가도 것이 아니라 그보다 먼저 살았던 손혁(孫革)의 「양 스승님을 찾아서(訪羊尊師, 방양존사)」이다. 제목만 다를 뿐 내용은 똑같다.

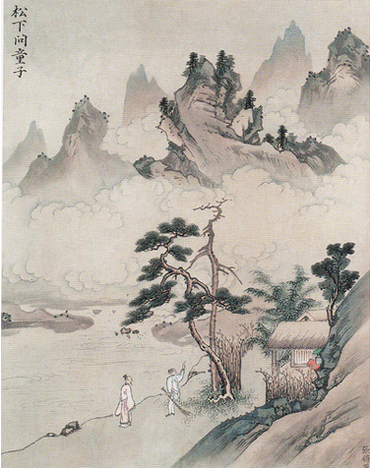

소나무 밑에서 동자에게 물으니 (松下問童子)

스승은 약초를 캐러 갔다고 하네. (言師采藥去)

이 산속에 있기는 하지만 (只在此山中)

구름이 깊어 어디 있는지 모른다네. (雲深不知處)

시견오의 松門(송문)은 손혁의 松下(송하)다. 시의 화자가 은자의 집을 찾아가니, 그 집을 지키던 동자가 나와 스승이 있는 곳을 말해준다. 다만, 시견오의 「기은자」에는 동자가 없다. 소나무가 있는 사립문 앞에 一片屐(일편극)이 있다. 이것을 ‘나막신 한 짝’으로 볼 수도 있겠지만, 은자가 어찌 나막신 한 짝만 신고 산 깊이 들어갔겠는가. 一片屐은 헤어진 나막신에서 떨어져 나온 나뭇조각이다.

옛사람들이 실제 은자를 만나러 갔는지, 상상 속 간접 체험으로 시를 지었는지, 그것은 알 수 없다. 분명한 사실은 은자를 만나고 싶었다는 것이다.

혼탁한 세상에 살면서 은자와 동병상련하는 사람이 많았다. 나 또한!

寄隱者(기은자)에서 寄는 '~에게 보내다'의 뜻도 있지만, '~에게 의지하다'는 뜻도 있다. 여기에서 「은자에 부쳐」는 마음을 은자에 의지해 나타낸다는 뜻이다.

'번역' 카테고리의 다른 글

| 訪隱者不遇成二絕, 방은자불우성이절 (0) | 2022.03.22 |

|---|---|

| 訪隱者 방은자, 은자를 찾아 (0) | 2022.03.14 |

| 창기 출신 한무제 애첩 이부인 (0) | 2022.02.13 |

| 진술고 답시 이수 (2) 答陳述古二首 其二 (0) | 2021.03.21 |

| 춘한 春寒 (0) | 2021.03.20 |